「多様性を活かす」(3つの柱⑶)

さまざまなステークホルダーのニーズに対応するため、多様性に富んだ人財確保が不可欠と考えています。社員一人ひとりの多様な価値観を尊重し、組織の力とする文化を構築することを目指し、ダイバーシティ・マネジメントを推進しています。

DE&Iの推進

基本的な考え方

ゆうちょ銀行は、お客さま本位の業務運営を実現し、持続的な成長の原動力となる「社員」を、何よりも重要なステークホルダーとして考えています。企業文化における多様性を高めるとともに、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できる、いきいきと働きやすい職場環境をつくり、社員の行動変革につなげていきます。

方針・戦略

ゆうちょ銀行は、2016年にダイバーシティ推進部を設置し、女性活躍をはじめとしてDE&I推進に向けた様々な施策を展開しています。これまでのD&Iの視点にEquity(公正性)を意識した「DE&Iの認識」を土台に、多様な属性や感性を受け入れる環境を整備し、社員一人ひとりが、自律的かつ主体的に働き、やりがいを感じウェルビーイングを実感できる銀行を目指します。

関連情報

ゆうちょ銀行のダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン戦略

※

役職は当時のものです。

企業風土の醸成

ゆうちょ銀行では、多様なバックグラウンドをもつ人財が、お互いを認め合い働ける職場環境を実現するため、意識改革を推進しています。

役員はもちろん、管理職が中心となり、職場におけるよりよい人間関係を構築するためにさまざまな啓発施策を実施しています。

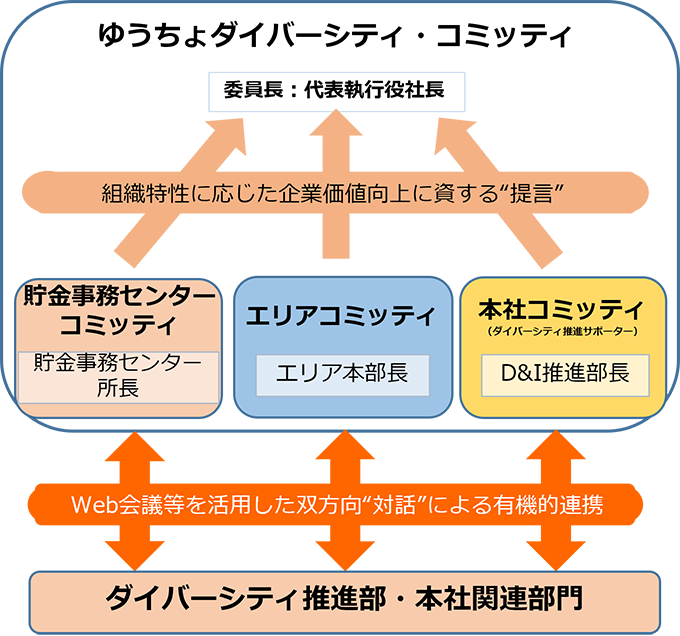

ダイバーシティ・コミッティ(推進体制)

本社・エリア本部・貯金事務センター等の各組織において、さまざまな経験や経歴を持つメンバーによる「ダイバーシティ・コミッティ」を設置し、各職場の状況に合わせた取組みを企画・推進しています。

2022年度は、各地で「男性育休セミナー」や「介護に関する勉強会」等を実施した他、お互いに価値観を交換し合う「ダイアログ」を開催し、コミュニケーションの活性化に取り組みました。また、2021年度に引き続き開催したタウンホールミーティング「カタライブ」では、60名超の社員が参加し、代表取締役社長と自由闊達に意見を交わました。

ダイバーシティ強化月間の設定

社員一人ひとりの多様性を認識し、意識改革・行動変容につなげるため、ダイバーシティに集中的に取り組む「ダイバーシティ強化月間」を設けています。2022年度には、前年度までの取組みで醸成した意識を定着させるべく、全社員を対象に、ダイバーシティ関連のテーマについて職場内勉強会を実施し、全社的なダイバーシティの推進を図りました。

イクボスの養成

社員一人ひとりが働きがい・生きがいを感じられる職場を実現するには、「イクボス」※の存在が不可欠と考え、ゆうちょイクボス4か条を基軸として「ゆうちょイクボス」の養成に取り組んでいます。

2017年度には、代表執行役社長をはじめ、各組織の長が「ゆうちょイクボス宣言」を行いました。2018年度以降は「イクボス」の対象を全管理者に拡大し、「ゆうちょイクボス宣言」、「ダイバーシティ(イクボス)研修」、「ゆうちょイクボス検定」を行い、養成を強化しています。

※

職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の両立)を考え、部下のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を 出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司(経営者・管理者)のこと。

| ゆうちょイクボス4か条 |

|---|

|

| ゆうちょイクボス宣言 |

|---|

株式会社ゆうちょ銀行 ※ 役職は2023年度当時のものです。 |

ダイバーシティ(イクボス)研修

ダイバーシティ推進方針や施策、制度について学び、「イクボス」の役割や重要性・必要性を理解する目的で、2017年度から管理職向けにダイバーシティ(イクボス)研修を実施しています。2017~2019年度には、延べ1,505名の管理職及び候補者にマネジメントに関する知識付与を、2020年度~2021年度は、株式会社URUU 代表取締役 江上広之氏を講師に迎え、多様な社員一人ひとりと向き合う"対話"の重要性と手法を体感する研修をオンラインで実施しています。

2022年度は、管理職社員のみならず、人的資本経営へのシフトに向けた経営戦略と人事戦略を踏まえ、経営幹部向けの研修も実施し、各部門トップのリーダーシップによる推進にも取り組んでいます。

また、管理職以外にも階層別にダイバーシティ研修を実施するなど、ダイバーシティを理解する社員の輪の拡大に取り組んでいます。

女性活躍推進

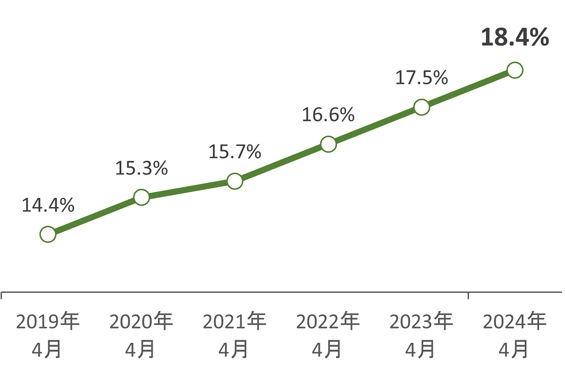

女性活躍推進のため、2026年4月に女性管理者数比率20%達成に向けて、職場環境整備、昇職意欲向上、管理者候補育成等の各種取組みを推進しています。

2022年度は、役員・管理者の意識変容に向けたアンコンシャス・バイアス研修や女性の働き方の変化や多様な価値観の理解を深める研修、社外女性リーダー育成プログラムへの社員派遣等を実施しました。

また、営業店の女性管理者や次世代候補社員を対象とした「D&Iダイアログ」※を女性店長経験者と連携して実施し、昇職に向けた不安解消やアドバイス、昇職意識の向上を図っています。

こうした取組みを通じて、女性管理者数比率は、2023 年4月時点で17.5%となっています。

※

「ダイアログ」とは:相互理解を目的とした対話

関連情報

女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」(PDF/563KB)

○松山支店長 石橋 千枝

2015年から営業所の店長を務めています。初任店舗は出身エリア外であったこともあり、自分に務まるかという不安の方が大きかったのですが、受け入れてくださった本部長、副本部長ともに女性の先輩で、それぞれのご経験からアドバイスをいただきました。

翌年は、ダイバーシティ・コミッティメンバーとして、全国の様々な立場の女性社員と情報共有を行いました。さらに2022年度から始まったD&Iダイアログではあらゆる不安や悩みを解消するコミュニケーションが図られています。営業所には多くの女性社員がそれぞれの業務で活躍しています。これまでの習慣にとらわれることなく、女性が店長や管理者として活動することの意義、自分らしさを持って輝けるよう、私自身の経験を活かして支援、応援していきます。

対外的な活動

ゆうちょ銀行 取締役兼代表執行役社長 池田 憲人は、内閣府男女共同参画局が支援する「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」※行動宣言に賛同し、本会に参加しています。

※

2014年3月28日、首相官邸で開催された「輝く女性応援会議」を契機に、働く女性・輝こうとする女性たちを応援する角界のリーダーたちによるムーブメントが拡がっています。このような中、女性の活躍推進に積極的に取り組んでいる企業の男性リーダーによる「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」行動宣言がとりまとめられました。

| 「輝く女性の活躍を加速する男性リーダーの会」の行動宣言への賛同 |

|---|

|

ゆうちょ銀行では、企業価値の一層の向上を目的に、多様な人材活用を推進しています。とりわけ、「女性の活躍推進」は不可欠なものであり、私をトップに、全社的な取組みとして「企業風土の醸成」「ワーク・ライフ・バランス・マネジメント」「キャリア形成支援」により、能力のある社員が性別に関係なく力を発揮できる環境づくりと人材育成に取り組んでいます。 株式会社ゆうちょ銀行 ※ 役職は2023年度当時のものです。 |

多様な人財の活躍

ゆうちょ銀行では、多様なお客さまや社会のニーズに対応するべく、多様なバックグラウンドをもつ人財の採用・雇用を積極的に進めています。

関連情報

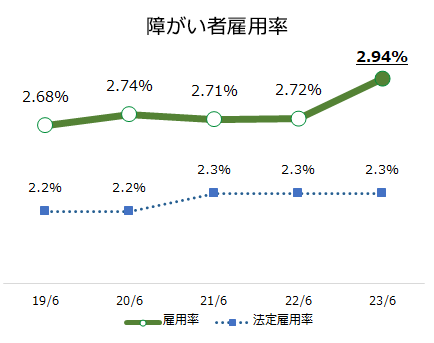

障がい者雇用

ゆうちょ銀行では、積極的な雇用を進め、全国各地の組織で障がいのある社員が活躍しています。障がいのある社員が安心して長く働き続け、一人ひとりの状況に応じ持続的に活躍する機会を拡充していくため、職場環境の整備等のサポートを積極的に実施しています。

ゆうちょ銀行 ありがとうセンター

就労意欲を持つ障がいのある方が自立した生活を送れるよう、2010年に就労機会の提供と定着を目的とした「ゆうちょ銀行ありがとうセンター」を設立し、運営しています。同センターでは、お客さまにお渡しするキャンディの袋詰めから発送作業等を行っています。

また、感謝の気持ちを手紙などで伝えあうことで、障がいのある社員の仕事へのやリがいを高め、定着に努めています。

マッサージルーム

2016年度より一部の貯金事務センターおよび本社において、企業内理療師(ヘルスキーパー)として、視覚障がいのある社員が活躍しています。企業内理療師として働く社員は、各センターおよび本社内のマッサージルームにおいて、社員を対象に施術を行っています。

障がい者の就業支援

障がいのある方がその能力を十分に発揮できる職業に就くことを目的に、特別支援学校と連携し、職業体験として実習生を毎年受け入れています。

本社チャレンジドチームの活躍

本社ダイバーシティ推進部では障がいのある方が郵便業務、名刺作成業務を中心に本社内のあらゆる切り出し業務に従事し、PCスキル等の技術を生かして活躍しています。

会社と共に自分も成長

2011年度に入社してから、本社人事部で、障がい者雇用、内部統制、労務関係など多様な業務を経験し、現在は、主に給与計算業務に携わっています。

ゆうちょ銀行に入社したきっかけは、全国にネットワークがあり、人々の生活に密着しているこの会社が、民営化後どのように変わっていくのか、と興味を持ったのがきっかけでした。そして、当時の人事部採用担当者とのやり取りを通し、聴覚に障がいがある自分も会社と共に成長できると思ったことが決め手となりました。

充実した制度のおかげで仕事も育児も頑張れる

私は2020年4月に育休復帰しました。育休前にはプレパパ・プレママセミナーで配布された各種資料や、ワークライフバランスガイドブックを参考に、育休中は、復帰後のスケジュール例や保活の実体験等を聞けるセミナーを受講し、不安軽減に努めました。

現在は、育児部分休業を取得しています。子どもが小学校3年まで取得可能な育児部分休業は、1日2時間までなら業務状況によって取得する時間を変えられますし、そのほか、子どもの急な発熱の際などに有給の子の看護休暇制度も利用しています。今後も状況に応じて制度を有効活用しながら働きたいと思います。

いつか自分もサポートできる側に

私が育休から復帰した当時、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言中でした。当初は、テレワーク端末が不足していましたが、優先で在宅勤務できるよう周りの皆さんが配慮して下さいました。業務量も調整いただき、復帰前は仕事と子育ての両立に不安もありましたが、順調に職場復帰することができました。

一方、マスク生活により相手の口の形を読むことができないため、勤務中は勿論、日常生活全般において話の内容が全く理解できなくなってしまいました。複数人の会議の時は、だれがしゃべっているのかすらわからず、要約筆記に頼るしかありませんでした。私が困っていると、皆さんが自然とマスクを取り、口を読み取りやすいように話してくれたり、筆談してくれたりするので非常に助かっています。そういった歩み寄りの行動の一つ一つが積み重なって居心地の良い職場環境や人間関係、ひいては、強固なチームワークにつながると実感しています。

今は、周りの皆さんのサポートを受けている側ですが、将来は皆さんをサポートできる側に回れるよう、また、子どもとの時間も大切にしつつ、子育ての隙間時間を利用して今年取得したAFP資格の継続教育単位を計画的に取得し、新しい資格取得にも挑戦したいと考えています。

- ※:

- 所属等はインタビュー当時

シニア人財の活躍

少子高齢化により労働力人口が減少していく中、高年齢層社員の知見と経験を活かして能力を発揮できる業務の拡大に努めています。

また、2021年度より定年年齢を65歳へ行き上げており、社員が今後もモチベーションを維持しつつ働くことができる環境整備に取り組んでいます。

例えば、これまでの知見・経験を活かした新任管理者に対する支援や、社員の業務上の悩みや疑問に対する相談・支援(サポートスタッフとして31名配置)といった業務において、シニア人財が活躍しています。

LGBTQ+の理解促進

社員だれもが安心して活躍できる職場環境づくりの醸成のため、ダイバーシティ強化月間を設け、職場内勉強会の実施、LGBTQ+に対する「理解と応援のしるし」としてAlly※1ステッカーの配布や、東京レインボープライド※2に協賛をしています。

また、各種制度において配偶者の定義に同性パートナーを含めており、結婚休暇、忌引休暇、扶養手当、世帯社宅への入居などが利用できます。

こうした取組みの結果、一般社団法人「work with Pride※3」がLGBTQ+等に関する企業等の取り組みを評価する「PRIDE指標」において、最高評価のゴールドを2018年より継続して6年連続で受賞しています。

- ※1

- LGBTQ+を理解し、支援する人々のこと

- ※2

- 特定非営利活動法人東京レインボープライドが主催するイベント。「らしく、たのしく、ほこらしく」をモットーに、性的指向や性自認にかかわらず、すべての人が、より自分らしく誇りをもって、前向きに楽しく生きていくことができる社会の実現をめざして開催されています。

- ※3

- work with Prideの目的は、日本の企業内で「LGBTQ+」の人々が自分らしく働ける職場づくりを進めるための情報を提供し、各企業が積極的に取り組むきっかけを提供することです。

全国・各エリアでの採用

ゆうちょ銀行では、全国エリアの総合職およびエリアごとにエリア基幹職を採用しています。

関連情報

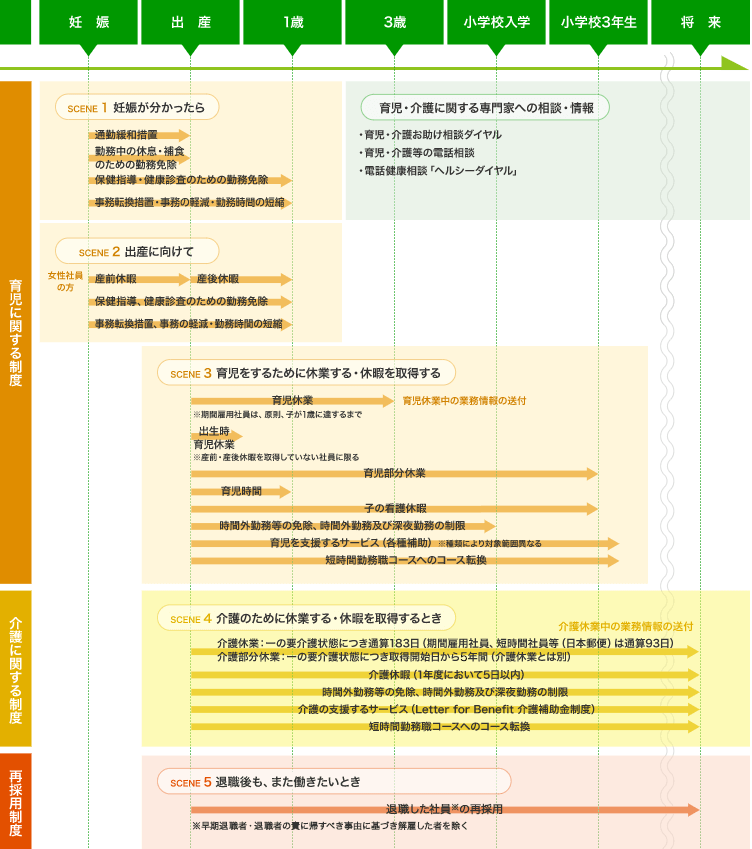

仕事と生活の両立支援

ゆうちょ銀行では、社員1人ひとりが妊娠から出産、育児、また家族の介護や自身の病気治療など、必要な時期に離職することなく働き続けられるよう各種法令で定められた基準を上回る支援制度を整えています。

また、ワーク・ライフ・バランスに関する各種社内セミナーやeラーニングなどを通した意識啓発、テレワークの拡充などとあわせて、社員の主体的・自律的な「仕事」と「生活」の両立を支援しています。

両立支援制度

| 施策 | 子の年齢 | 給与 | 内容 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1歳 | 3歳 | 小学校 入学 |

小学校 3年 |

小学校 6年 |

||||

| 育児休業3日 有給化 | 有 | 子の出生の日(又は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日までの育児休業のうち最初の3日間については、有給となります。 | ||||||

| 出生時育児休業 (産前産後休暇を取得していない社員) |

(法定)

(当行)

|

無 | 産前産後休暇を取得していない社員は、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の内4週間(28日)を限度として、「出生時育児休業」をすることができます。 | |||||

| 育児休業 | 無 | 3歳未満の子を育てる社員は、子が3歳に達する日までの間、育児休業を取得可能。(期間雇用社員は1歳まで。ただし両親が育児休業する等の要件を満たすと1歳2か月、保育所に入所できない等の要件を満たすと2歳まで。) | ||||||

| 育児部分休業 |

|

無 | 当該年度において9歳に達するまでの子を育てる社員は、子が9歳(障害又は慢性的な疾病等がある子の場合は満12歳)に達する年度の3月31日までの間、1日2時間の範囲内で育児部分休業を取得できます。 | |||||

| 育児時間 | 有 | 授乳や託児所の送迎等の育児のため子が1歳に達するまで、1日2回、各45分まで「育児時間の休暇」を取得できます。 | ||||||

| 子の看護休暇 | 有 | 小学校就学前の子を育てる社員は、1年度において5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として、負傷しまたは疾病にかかった子の世話等を行うための休暇を取得できます。 | ||||||

| 時間外勤務等の免除 | ― | 小学校就学前の子を育てる社員は、子の養育のため、時間外勤務又は週休日の勤務の免除について請求することができます。 | ||||||

| 時間外勤務及び深夜勤務の制限 | ― | 小学校就学前の子を育てる社員は、子を養育のため、時間外労働の制限(1ヵ月24時間以内、年間150時間以内)及び深夜勤務に従事しないこと(制限)について請求することができます。 | ||||||

| 短時間勤務職コースへの転換 | ― | 育児等の特別な事情があると会社が認めた者は、1日8時間・4週間10日(短時間勤務職I型)又は1日4時間・4週20日(短時間勤務職Ⅱ型)へのコース転換を希望することができます。 | ||||||

| 退職した者の再採用 | ― | 育児等を理由として退職した正社員が、育児等の必要が解消した後、再び正社員として再採用する制度があります。 | ||||||

| 施策 | 期間 | 給与 | 内容 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5日 | 93日 | 183日 | 1年 | 3年 | ||||

| 介護休業 |

|

(法定) (当行) | 無 | 要介護者の介護を行う社員は、要介護者1人につき、その要介護状態が終了するまでの間、通算183日まで取得可能。特別な事情があると会社が認めるときは、休業開始日から1年の範囲内で取得できます。(期間雇用社員は通算93日。) | ||||

| 介護部分休業 | 無 | 要介護者の介護を行う社員は、利用開始から3年の範囲内で、始業時刻から連続した4時間または終業時刻まで連続した4時間の範囲内で介護部分休業を取得できます。 | ||||||

| 介護休暇 | 無 | 要介護者の介護等を行う社員は、1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は10日)を限度として、要介護者の介護、その他の必要な世話をするための休暇を取得できます。 | ||||||

| 時間外勤務等の免除 |

期間の制限なし

期間の制限なし

|

― | 要介護者の介護を行う社員は、時間外勤務又は週休日の勤務の免除について請求することができます。 | |||||

| 時間外勤務及び深夜勤務の制限 |

期間の制限なし

期間の制限なし

|

― | 要介護者の介護を行う社員は、時間外労働の制限(1ヵ月24時間以内、年間150時間以内)及び深夜勤務の制限(深夜勤務に従事しない)を請求することができます。 | |||||

| 短時間勤務職コースへの転換 | ― | 介護など事情があると会社が認めた者は、1日8時間・4週間10日(短時間勤務職I型)又は1日4時間・4週20日(短時間勤務職Ⅱ型)へのコース転換を希望することができます。 | ||||||

| 退職した者の再採用 | ― | 介護等を理由として退職した正社員が、介護等の必要が解消した後、再び正社員として再採用する制度があります。 | ||||||

- ※:

- 上記の表には1日8時間勤務の社員の内容を記載しています。

- ※:

- ゆうちょ銀行では性別に拠らず育児休業が取得でき、休業中は給付金の付与がされてます。給付金の原資には企業が支払う雇用保険料が含まれております。

マニュアルの整備

社員が各種制度を安心して利用できるように、女性社員から妊娠の申し出があってから職場復帰後までの間に上司が知っておくべきこと・対処すべきことをまとめた「育児・仕事両立サポートガイド」や「管理者のための仕事と生活両立支援ハンドブック」、育児・介護に関する各種支援制度をまとめた「ワーク・ライフ・バランスガイドブック」、介護に直面した場合の流れや管理者の対応方法をまとめた「介護サポートブック」を作成し、社員に周知しています。

育児・介護の補助制度

ベビーシッターの利用補助・月極保育補助・病児病後児保育補助をはじめとする各種育児関連施策の補助、介護中の社員に対する介護補助金などの助成も行っています。

事業所内保育所の設置

2019年4月より日本郵政グループ大手町本社ビルに事業所内保育所「ゆうてまち保育園」を開設し、「育児」と「仕事」の両立を支援しています。

各種研修・セミナーの開催

プレママ・プレパパセミナー、育児休業復帰者セミナー、仕事と介護の両立セミナーなど、ワーク・ライフ・バランスに関する各種セミナーを実施し、社員が育児・介護と仕事を両立させるためのサポートを行っているほか、育児休業中の社員向けに、不安払しょくや復帰に向けたサポートのため、オンラインセミナーを実施しています。

また、社内研修においてもワーク・ライフ・バランスに関する講義を行い、意識啓発を行っています。

男性の育児休業取得

ゆうちょ銀行は、株式会社ワーク・ライフバランスが実施している「男性育休100%宣言」に賛同しています。

ダイバーシティ・マネジメントを、経営上の重要課題の一つとして位置づけ、社員一人ひとりの能力を高め、その力を最大限発揮できる環境づくりに取り組んでいます。当行の育児休業制度については、法定を上回る取得期間(育児休業最長3年、育児部分休業最長9年)となっているほか、男性も積極的に家事・育児に参画できるよう、2018年10月から育児休業の一部を有給化しています。また、制度を利用しやすい職場環境づくりを進めるため、男性社員および管理社員向けのサポートブックの配布、eラーニング等も実施しています。

男性育休100%を目指し、引き続き社員の積極的な育児参加を推進していきます。

育児休業取得の促進策

ゆうちょ銀行では、育児休業を一部有給化するとともに、男性育児休業取得者の体験談やインタビューを社内広報誌に掲載するなど、男性の育児休業の取得を推奨しています。

また、職場全体でフォローを行うために、育児に関する「本人向け資料」と「管理者・所属向け資料」の提供や、上司から「育休いつとる?シート」を活用した意向の確認、「パパママあてメッセージカード」を活用した職場との連携など、環境づくりに取り組んでいます。

育児休業中のeラーニングの活用

自宅からでもアクセス可能なeラーニングを設け、出産・育児・介護に役立つ情報や、職場復帰後の仕事・マネジメントに活かせるコンテンツ、各階層向けの研修コンテンツなどを掲載し、理解促進・意識啓発に役立てています。

〇広島支店 渉外部 課長代理 尾川亮太とご家族

子どもの成長を間近で見たい、育児・家事を妻とともにやっていきたという想いから、3か月間の育休を取得しました。当初、妻は育児の不安があったと思いますが、一緒に育児をする中で「楽しい」という言葉もあり、妻の不安を減らすことができ、育休を取得して良かったと感じました。職場を長期間離れることに不安がありましたが、職場の方々の幅広いサポートや育休中も定期的に店舗の状況等の連絡を頂けたので復帰後のイメージを持って過ごすことができました。

〇広島支店 渉外部長 内田拓哉

尾川代理には気持ちよく育休に入ってもらい、その間他の社員が重荷と感じないようチーム全体の雰囲気づくりに努めました。復帰後はみんなが歓迎しそれに応えるように頑張ってくれましたので、良い流れができたと実感しています。

- ※:

- 所属や役職については、インタビュー当時のものです。