ホーム > 個人のお客さま > 資産運用・確定拠出年金 > 投資信託のしくみ > 資産形成の必要性

資産形成の必要性

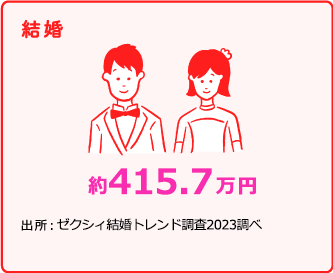

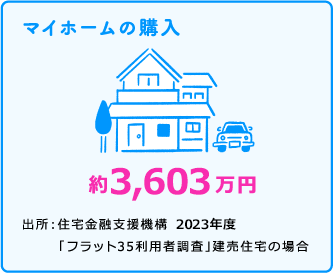

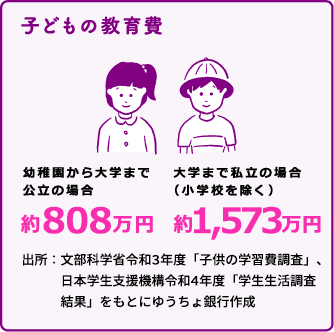

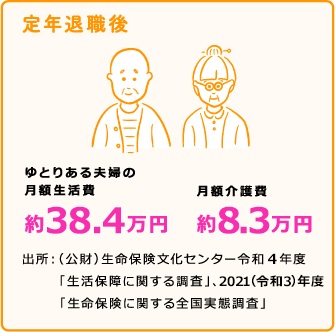

あなたのライフプランを応援!もっと知りたい!将来への備えとマネープランニング あなたはどんなお金の悩みを持っていますか?結婚資金、 子どもの教育費、 住宅費用、 定年退職後の生活・・・。ライフスタイルやライフステージによって、 お金の悩みや心配はさまざまです。そうした悩みや心配を解消するには、正しい情報を得て、 適切な対策を立てることが大切です。 マネープランニングの第一歩を一緒に考えていきましょう。

口座開設の

投資信託口座開設

お申し込みをする

のお申し込みお近くの店舗で

取扱店舗をさがす(別ウィンドウで開く)

投資信託を始めるWebで

ご相談予約をする※ご予約はゆうちょ銀行に限ります。

ご相談予約をする

投資信託のお取引には、

総合口座(通常貯金)のほかに

投資信託口座の開設が必要です。